El amor sigue andando

Como muchas otras personas, Bobby McIvaine podría no haber muerto el 11 de septiembre de 2001 cuando las Twin Towers se convirtieron en un infierno. Él no trabajaba en los edificios, pero fue el azar quien lo obligó a asistir a una reunión en el piso 23. Es algo misterioso el azar, tan misterioso que resulta muy difícil creer en él. El mismo azar habría podido impedir que Bobby encontrase un taxi para llegar a la hora, interrumpir la línea de metro por una avería, y tantas otras formas insondables en las que se manifiesta. Tan inaprensible nos resulta, que es casi imposible no sucumbir a la idea de que lo casual es el perverso disfraz del destino. Ni los padres de Bobby, Helen y Robert, ni su hermano Jeff, ni su novia Jen, a quien Bobby le había pedido matrimonio dos días antes, tenían conocimiento de aquella reunión. Por ese motivo, cuando por la tarde no lograron comunicarse telefónicamente con Bobby, comenzaron a inquietarse. Todos estaban acostumbrados a que Bobby, que vivía en su propio apartamento desde que había dejado la casa de sus padres para comenzar la universidad, los llamaba varias veces al día. Esa noche nadie pudo dormir. Helen quedó adherida a la pantalla del televisor, Jen dejó su propio apartamento para estar con los padres de Bobby, y Robert se acostó en la cama de la habitación que había sido de su hijo y en la que todo se conservaba como el joven lo había dejado.

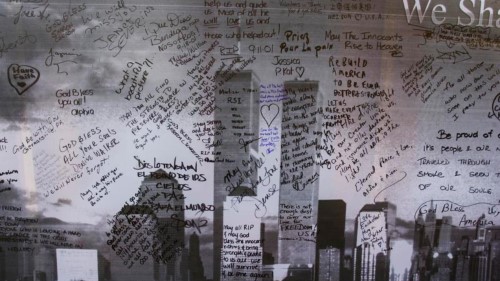

Al día siguiente, una primera llamada telefónica, la del mejor amigo de Bobby, alertó a sus padres. Este amigo se había enterado de que Bobby había tenido una reunión en una de las Torres, exactamente a la hora en que los aviones se estrellaron. Unas horas más tarde, las Autoridades Portuarias hicieron una segunda llamada, indicándoles que se dirigieran a un local de la avenida Lexington donde se había improvisado un centro de emergencia para informar sobre personas desaparecidas. Allí, los padres de Bobby recibieron la noticia, y a partir de ese momento la vida de Robert, Helen, Jeff y Jen, la prometida de Bobby, iniciaron un viaje que veinte años más tarde no ha culminado. Cada uno de ellos hizo lo que pudo para no deshacerse por completo, para no convertirse en otro montón de escombros inertes.

Hay cosas que nos resultan tan evidentes que no solemos preguntarnos su razón. Por eso, cuando Freud escribió “Duelo y melancolía” -posiblemente una de las obras que forman parte del patrimonio universal del saber sobre la condición humana- hizo girar toda su argumentación alrededor de una pregunta que nadie se había atrevido a formular. ¿Por qué la pérdida de un ser amado produce dolor? Esa pregunta está en el corazón mismo del proceso del duelo, y aunque parezca mentira, no es tan sencillo responderla cuando se tiene la valentía de no dar nada por sentado, cuando alguien no está dispuesto a conformarse con lo que todos creemos entender. La respuesta no se puede resumir aquí, pero con ella Freud dio un paso gigantesco en su constante indagación sobre el fenómeno del amor. ¿Qué es lo que uno verdaderamente ama en aquel a quien se ama? Lo que se ama “en” el otro, no es exactamente igual al otro al que se ama, y esa es una de las razones por las que pueden suceder muchas cosas, dos como mínimo. Una fue la que le ocurrió a Helen, que poco a poco pudo desprenderse de aquello que amaba en su hijo, más allá de que sigue amando a su hijo con la misma intensidad que cuando estaba vivo. La otra, la que le sucedió al padre de Bobby, fue que no logró soltar jamás eso ignorado que amaba en su hijo. Para conservarlo, para aferrarlo con todas sus fuerzas, se volvió loco. Desde 2001 hasta el presente, su vida consistió en convertirse en un detective, un activista militante, y un defensor inconmovible de la idea de que su hijo había sido asesinado. No se volvió loco de repente. Fue un proceso largo, esforzado, meticuloso. Cientos de veces vio las imágenes de las personas que prefirieron arrojarse al vacío antes de morir abrasados, y en alguno de esos ángeles de papel que todos hemos visto caer como en cámara lenta, Robert vio a su hijo. Mucho más tarde, cuando recibió un informe forense donde constaba que el cadáver de Bobby había sido uno de los pocos en ser rescatado casi en su totalidad, su teoría viró completamente. Concluyó que el gobierno de los Estados Unidos había decidido volar el piso 23 porque el FBI investigaba allí el robo del oro japonés que se había confiscado durante la Segunda Guerra Mundial. Helen usa una pulsera donde hizo grabar un lema que su hijo repetía: “El amor sigue andando”. Su marido se tatuó el mismo lema en un brazo, el brazo que faltaba en el cadáver de Bobby que lograron encontrar. Podríamos deducir que Helen logró una mejor solución para su dolor, puesto que Robert no tiene ningún reparo en admitir que no quiso ni querrá nunca desprenderse de su dolor. Para él, esa es la manera de mantener a su hijo con vida, y a la vez poder él mismo seguir viviendo. Pero si miramos con un poco más de distancia estos dos modos de intentar rescatarse del trauma de una pérdida, no es tan fácil decidir quién de los dos ha tenido más éxito. Por eso, y a diferencia de las clasificaciones psicológicas y las tablas en las que se mide la diferencia temporal entre lo que se denomina un duelo normal y uno patológico, está la dignidad con la que cada uno en su diferencia radical logra hacer algo con una herida que jamás habrá de cicatrizar por completo. Algunos, con muy buen criterio, podrían argumentar que el padre de Bobby se blindó contra toda admisión de una pérdida. Sin embargo, no es exactamente así. Adherido a su dolor, que finalmente se ha convertido en su máximo objeto de amor, es consciente de que ha perdido todo lo demás.

Por eso, si algo nos enseña la ética del psicoanálisis, es que a veces conviene guardar silencio ante lo que cada uno ha sabido hacer con lo imposible.

AME. Miembro de la ELP-Madrid, y de la AMP.